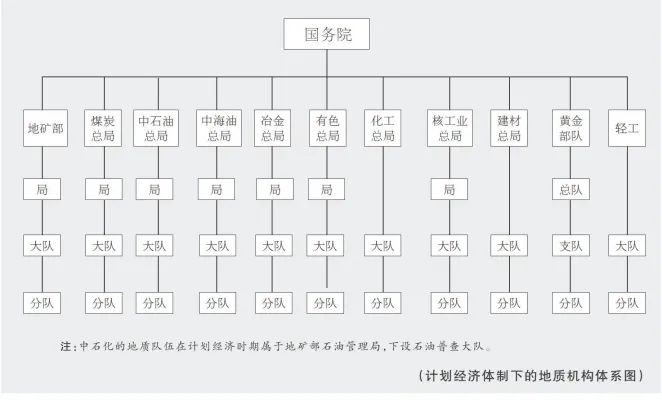

從事礦產勘查的地勘單位是什么?是為我國建設現代工業體系奠定資源基礎的主力軍;是把青春點燃了礦山萬家燈火、自己卻終老白頭于山野的獻身者;是尋得黃金萬兩卻甘居貧困的功勛隊;是在所有的國有企業早已轉型進入市場后、自己仍然渴望如何在市場經濟條件下回歸主業的找礦人。地勘單位作為找礦主力軍是我國工業化的歷史選擇,是時代所需。尊重這種選擇,讓其向社會主義市場經濟下的市場主體轉變,繼續發揮主力軍的作用,是符合我國國情的改革之舉。與現代戰爭是多兵種協同作戰一樣,現代意義的找礦突破也需要多兵種協同作戰:地勘單位是主力、地質調查為基礎、科學技術要先行、政府行政破難關。四者缺一不可,而在第一線參與戰斗和解決戰斗的,是地勘單位。地勘單位是主力不意味著他們僅是礦產勘查項目的施工者。在市場經濟條件下,作為國有企業,地勘單位是一個占有、經營國家出資形成的資產的市場主體,礦產權(我國的探礦權資產)是它們的核心資產。進入市場、經營發展都需要這筆資產;但地勘單位同時又可以以市場的方式自我承包勘查施工項目。經營探礦權加勘查施工,就是未來市場環境下從事礦產勘查地勘單位的兩大主業。只有具備從事這兩大主業的能力,才能稱之為找礦突破的主力軍。“地勘單位”源于我國的地質隊系統。新中國成立后,百廢待興,當時的建設目標是優先發展重工業,迅速建成我國的能源、鋼鐵、核工業、有色金屬和化學工業體系。礦產資源是發展重工業的物質基礎。于是地質隊伍在數年之間如雨后春筍般地發展起來。新中國成立時全國僅有地質人員200人左右。國家加大人員培養力度,到1952年,發展到1.8萬人;到1957年發展到29萬人;到1960年發展到62萬人;1998年十一個部門共有965個地質單位,74萬人;到2019年有企業性質地勘單位1451家,其中非油氣地質隊伍為41.43萬人,從事礦產勘查的16.42萬人,相當于160個地質大隊。由于地勘單位目前都在市場上承包各種地質與多種經營項目,很難說清楚哪家是專業礦產地勘單位了。因此只能說這16.42萬人相當于160個大隊。他們應該通過回歸主業、加以擴大和通過改革組建為我國在市場經濟條件下從事礦產勘查的主力軍。“地勘單位”一詞在我國的地質勘查機構名稱中原本沒有,是改革的產物。在計劃經濟時期,我國建立了地質工作的機構序列,由中央—省(地方)—大隊—分隊四級組成。當時我國地質部門和開發利用礦產資源的十大工業部門都設置有地質工作機構,共11個“山頭”,其中地質部門的中央機構稱“部”,其他部門的中央機構一般稱“總局”,省或地區的地質工作機構稱“局”,局下設大隊,大隊下的分隊是工區項目執行機構,不具獨立性。個別部門的地方地質工作機構有“總隊”“支隊”之稱。從機構功能看,部和總局是獨立的行業地質工作管理機構,是國撥地勘費的計劃分配對象;省或地區局級機構負責地質工作項目實施管理;大隊是項目具體實施單位,全面負責項目的技術、財務和后勤管理;分隊是項目具體執行單位,負責項目的全部野外施工、室內整理與報告編寫工作。在所有4個層次中大隊是最主要的層次,當時人們稱呼的“地質隊”,就是指的大隊。下圖表顯示計劃經濟體制下的我國地質機構體系。

圖表中的這個體系,是一個以地質隊為核心的地質工作機構體系。到20世紀80~90年代,地質隊的改革呼聲日益高漲,人們已經認識到地質隊的計劃經濟體制面臨新的選擇,“地勘隊伍”一詞出現了。這個詞既不代表計劃經濟的地質隊,也不代表轉型后的礦產勘查市場主體,而是居于兩者之間的一個臨時身份名稱。因此“地勘隊伍”不可能永久存在,等到改革到位,成為市場主體后,這個臨時身份就消失了。在這個龐大的地質隊體系中,20世紀90年代之前,從事礦產勘查的地質隊數目最多。地質部門除區調、水文外均屬礦產勘查隊伍;工業部門幾乎全部是礦產勘查隊伍。總體而言,礦產勘查地質隊伍的數目應占全部隊伍的70%以上。隨著國家發展對工程勘察、災害調查和生態環境調查需求和多種經營轉產的增加,地質隊伍的業務結構發生了很大變化,2019年在41.43萬人中只有16.42萬人從事礦產勘查,數目大為減少。從事礦產勘查地勘單位的這個規模下滑趨勢如果不加控制,任其在市場中自我生存發展,將來恐怕就沒有懂得礦產勘查的隊伍來找礦和勘探了。說從事礦產勘查的地勘單位是找礦的主力軍,基于以下理由。當前國家已看到礦產資源安全存在隱患,重視找礦突破,制定了相應的計劃,但面臨的第一個問題是由誰來找礦,誰來突破?因此,如果要加強礦產勘查和找礦,第一件事就是要使從事礦產勘查的地勘隊伍回歸主業。地勘隊伍是一支久經考驗、技術過硬、勇于獻身、找礦勘探經驗豐富、特別能戰斗的隊伍。我國之所以建成了今天的全面工業化體系,地勘隊伍是立了頭功的。目前除地勘隊伍外,還沒有哪支隊伍比地勘隊伍更能找礦,更能勘探。然而,目前從事礦產勘查的地勘隊伍已高度渙散,由于主業不旺,在地質市場和多種經營市場上有什么干什么,勉強維持生存,難蓄發展實力。在國家建設迅速發展、地質工作不斷拓展的今天,地勘隊伍從事多種地質勘查和多種經營的方向是應該肯定的,但也不要忘記,能源和礦產資源保障仍然是地勘隊伍的頭等任務。在這種情況下,讓地勘隊伍繼續發揮找礦和勘探的主力軍作用,讓他們強大起來,是國家找礦突破之需,也是從事礦產勘查的地勘隊伍深化改革、回歸主業之需。我國是世界上礦產品第一消費大國,主要大宗礦產消費量占全球總量的50%以上;同時是世界上礦產品第一對外依存度大國,主要大宗礦產對外依存度也在50%以上。兩個50%,凸顯我國礦產品供需矛盾的尖銳性與供應鏈的脆弱性。而這個供應鏈的源頭,就是找礦突破,發現新的礦產地。在計劃經濟體制下,通過國家計劃來保障國家礦產資源安全,取得了極大的成功;在市場經濟體制下,國家的資源安全是由企業以市場的方式來保障的。企業強則國家強,是市場經濟國家經濟安全的一個基本理念。我國為什么芯片被卡脖子,為什么發動機被卡脖子,皆因企業不強。礦產資源安全取決于礦產品供應;礦產品供應取決于儲量供應;儲量供應取決于找礦突破,發現更多新的大中型礦產地。因此,找礦突破是整個礦業供應鏈的源頭,找礦突破停頓了,人們可能并無感覺,但等到礦山挖光了,儲量吃完了,整個礦業供應鏈就“熄火”了。這時再想到找礦突破,就太晚了。我國的地質隊伍在計劃經濟時期成功完成了為祖國找礦勘探的任務,那時他們只是一個執行者,而不是責任主體,因為人財物都由國家控制。在市場經濟條件下,國有地勘單位應該首先成為了礦產勘查的責任者,條件是要按“企業國有資產法”把屬于地勘單位經營的資產交給它;其次地勘單位也是一個礦產勘查的執行者,以市場的方式承包施工項目,當然也可以以市場的方式發包施工項目。如果地勘單位有了礦產權作為初始資本,又有了勘查資本市場提供常態化資本,就可以承擔在源頭保障國家資源安全的重任了。在國外,礦業權(mining right)和礦產權(mineral property)是兩個分立的術語,礦業權是授予礦業權人開展礦產勘查開發活動的權利,礦產權是礦業權人投資勘查、占有礦產勘查形成的資產——勘查靶區、勘查發現、資源量和儲量的權利。地勘單位如果有了礦產權,就有了產權保障,就能形成在市場中生存和發展的能力,在源頭上肩負起國家礦業供給鏈安全的重任。我國把礦業權和礦產權視為同一個概念,難免為“礦業權”侵犯“礦產權”提供機會,是一個需要重視的問題。第三,從事礦產勘查的地勘單位最熟悉所在區域的礦產資源狀況。從事礦產勘查的地勘單位最熟悉所在區域的礦產資源分布特點、地質構造、礦床類型、工作程度;其資料室藏有自建隊以來的大量找礦信息,通過對資料室礦點檢查、簡測、驗證和未成功的普查項目信息的挖掘,構建一宗初級探礦權是輕而易舉的事,而其他任何單位、任何個人都沒有條件做到這點。第四,讓從事礦產勘查的地勘單位回歸主業有利于原始地質資料的保存、保護和利用。讓從事礦產勘查的地勘單位回歸主業等于挽救了我國礦產勘查的全部原始資料。上述第三條利用大隊資料室的資料構建初級探礦權的機會是有期限的。如果不重視對從事礦產勘查地勘單位的挽救和保護,今后5年~10年內,如果這些地勘單位不能進入主業市場,它們必然會以各種方式消失在市場經濟的汪洋大海中,屆時再也沒有地勘單位,國家花巨資積累起來的我國礦產勘查原始資料,也就不知所終了。原始資料是最寶貴的資料。成果地質資料消失了還可以用原始資料重建;原始地質資料如果消失了,就無法重建了。原始資料的流失甚于人才的流失。人才流失還可以再培養、原始資料流失就永無回歸之日了,是國家真正的損失。一旦發生這種情況,我國的找礦勘探歷史資料的積累,就要從頭做起。原始地質資料永遠是后來找礦者的寶貴依據。我的一位朋友2002年到匈牙利考察,檔案館拿出一百多年前地質學家在湖北做的地質圖和原始資料。老外對地質資料的愛惜竟然如此,我們對此絕不能忽視。找礦勘探是一項野外產業活動,有嚴格的規范和職業要求,一個地質人員,必須經歷專門的職業訓練和多年的實踐,從野外編錄到獨立主持編寫報告,才能成才。具備這些條件的地質人員,主要分布在地勘單位。但目前的情況是:由于礦產勘查項目日趨減少,從事礦產勘查的技術人員留不住。如果地勘單位轉型能成功,正常進入廣闊的市場,把礦產勘查業辦成在業務發展和個人收入上有吸引力的產業,技術人才才能回歸。要是地勘隊伍不能振興主業,任由目前這種在市場上自由發展的趨勢延續下去,主業萎縮,地勘人才將盡失,找礦也就無法突破。第六,如果沒有從事礦產勘查的地勘隊伍參加,還有誰來承擔找礦突破呢?答案是沒有。因為找礦突破是一項商業性產業盈利活動,公益性事業單位,如地質調查機構與公益性研究所是不能參與的。非公益性單位除地勘單位外就是民營投資者或國有礦山投資者了。這兩類企業對投資詳查和勘探可能有興趣,但對找礦不會有興趣。筆者對2021年7月到2023年2月的礦產勘查項目做了一番統計,幾乎全是普查以上的探礦權。所謂普查,就是已經找到了礦、估算了推斷資源量的探礦權。對這類探礦權而言,礦已經找到了,不存在找礦突破的問題。國有礦山和民營企業可能對它們有興趣;但對沒有找到礦、沒有資源量的初級探礦權,由于風險太大,就不會有興趣了。找礦是一個從無到有的過程,需要在大量無礦探礦中、經過大量失敗后,只有極少數取得成功,因此必須由主要經營初級探礦權的初級礦業公司來做。從事礦產勘查的地勘單位,就是我國未來的初級礦業公司,只有他們有能力做找礦工作并取得突破。當然,詳查和勘探也是初級礦業公司可以做的事,但通常屬于承包施工性質,而非礦業投資性質。從事找礦突破的主力軍是地勘單位,并不是說其他地質領域的力量不參與其事。找礦突破是需要地質礦產界四方面力量共同參與的一件大事:一是地勘單位,二是地質調查單位,三是地質研究單位,四是地質礦產行政管理部門。四種力量各有自己的定位,缺一不可。地勘單位為主力上文已經論述,此處從略。下面談一下后三個問題。地質調查是一種公益性調查,主要是做好區域性工作,為后續的礦產勘查提供找礦的基礎性資料數據,縮小找礦范圍,使企業規避投資風險。經過長期的地質調查積累,目前我國1∶20萬地質圖和化探掃面已覆蓋全國,1∶5萬地質圖和礦調已覆蓋重要成礦帶部分地區,各種比例尺的地球物理調查數據也遍布各成礦區帶,全國礦產地數據庫已達到相當細化的程度。我國地質調查在對找礦的支持上有兩個具有世界最高水平的強勢:一是我國20萬和5萬地質圖已完全制成空間數據庫,可以在GIS平臺上運行,極大地方便了找礦突破的數據操作;二是我國1∶20萬化探掃面覆蓋面廣,化驗數據精度高,是國外任何一個國家無法比擬的。筆者曾經檢索過美國地調局提供的全國地球化學數據庫,圈定一片地區,檢索出該區的所有采樣點數據,在Excel表上列有100余個數據項,取樣和處理信息填得非常認真,但化驗數據精度慘不忍睹,屬于半定量級的,表上一片空白。我國五六十年代區調做過這種數據,但早已淘汰不用了,而美國仍然掛在網上提供服務。這兩點是我國地質調查為找礦提供基礎性服務的最大亮點。國外地質調查局的中比例尺地質圖都以掃描方式提供,還沒有一個國家全部制成空間數據提供服務。國外化探都是由企業在礦區做,更不要說全國掃面了,除美國外,其他國家就是區域掃面都沒有。我國已經完成的化探掃面數據、兩個中比例尺地質圖空間數據、礦調數據、1∶20萬航磁解釋數據和全國礦產地數據庫,是找礦突破的原始數據寶庫,資料單位要服務好,找礦單位要用好。公益性地質調查就算為找礦突破盡力了。找礦一半靠必然性——地質科技;一半靠偶然性——運氣與機遇,因此一定要把前一半用好,否則落入到后一半,就完全是在盲目找礦了。對找礦而言,地質科技先行不是指的地質科技創新,而是指的用成熟的地質理論與科學技術指導找礦。創新不是一朝一夕的事,需要時間、需要積累,還要經歷失敗才能到達成功。在找礦過程中積累新的創新點是必要的,但對找礦本身而言,最重要的是用好成熟的成礦理論,用好成熟的找礦技術。所謂成熟的理論,主要由三個方面構成:一是成礦規律,這是對找礦的區域理論闡述;二是成礦帶劃分,這是對找礦的區域空間評價;三是礦床類型,這是在點上(礦區)對找礦最終對象概念的或成因的描述。找礦是一個由面及點的過程,這三點就是由面及點的理論指導。探測技術在找礦中起到極其重要的作用。化探掃面是一座找礦的寶庫,是中國找礦技術的驕傲,一定要用好。首先是要解釋好,為靶區圈定提供依據。所謂靶區,就是未來可能發現礦的一個礦區大小的范圍。化探數據覆蓋的礦種多,應用面廣,要特別予以重視。物探數據可以反映地下深部情況,彌補化探的不足,物化探聯用,靶區圈定就大致差不離了。在靶區基本圈定、進入確定驗證孔位階段,應該有更大比例尺的礦區物化探調查圖件,以保證孔位的精確性。確定驗證孔位是找礦突破最大的難關,80%初級探礦項目在這個階段倒下。如果能通過鉆孔驗證順利發現礦體,找礦突破的機會就大大提高了。地勘單位在找礦科學技術方面需要得到研究機構和大學的指導。在國外,有大量礦產勘查地質咨詢服務公司承攬這種工作,幫助初級礦業公司圈定靶區和確定孔位,但我國尚無這方面的市場實體,只能靠研究所和大學了。建議今后搞礦的研究所分出一部分力量做礦產勘查,特別是找礦的地質科學技術研究工作,對一線地勘單位提供有償服務,成熟后成立礦產勘查科技服務中心,成為真正的科技型礦產勘查咨詢服務市場實體。找礦能否突破的另一個關鍵問題是政府要針對性地提供政策支持,突破管理上的難點。當前從管理層面阻礙找礦的問題很多,主要表現在三個方面。所謂初級探礦權,就是有異常等找礦標志顯示、但還沒有發現礦體,或者已發現礦體、但還不足以估算推斷的資源量的項目。如果已估算出推斷的資源量,就算找到礦了,之后的詳查和勘探工作就不是找礦,而是為預可行性研究或可行性研究準備數據。在2022年出讓的探礦權中,全是普查程度以上的探礦權,尚未找到礦的初級探礦權幾乎為零。這里的普查,指的是普查終了,已估算出推斷的資源量。針對這一情況,今后幾年提供大量的沒有找到礦的初級探礦權是找礦行動能否開展的前提。為此急需政府解除對探礦權申請受控的局面,讓地勘單位和其他企業能按自己的地質策劃拿到足夠數量的探礦權,并以這些初級探礦權作為金字塔的基座,為上層的詳查、勘探、可研和采礦打下堅實的基礎。找礦突破是需要大筆資金的。我國進入市場經濟已超過30年,不能再走計劃經濟的老路由政府出資了,應該通過市場機制獲得這筆經費。將從事礦產勘查地勘單位的礦產權部分歸還給他們,將其轉化為進入市場的資本,就是一種市場機制的而非計劃經濟機制的籌集找礦突破經費的途徑,因為全國的國有企業和部分事業單位都是以這種方式獲得進入市場的資本的。這也是國務院1999年和2001年兩個關于地勘單位改革方案的重要精神。按照這兩個文件,把國家在計劃經濟時期出資形成的探礦權價款,轉增國家資本金,就是把礦產權轉化為資本金。如果這樣做,地勘單位就可以與全國所有轉型的單位一樣,帶著這筆資本金走向市場,自負盈虧,不再需要國家的資金投入了。但事到如今,地勘單位并沒有走上這條路,當前如何操作,需要科學設計。雖然由國家再出資,等于退回到過去。但就目前狀況而言,國家再出一次資是不可避免的。但僅此一次,不能再有下次了。我國關于《地勘單位探礦權采礦權會計處理的規定》,是在1999年制定的,已經20余年了。當時全國還基本上處于計劃經濟年代,文件內容受計劃經濟影響很深。當前我國已全面實行社會主義市場經濟體制,應出臺符合市場經濟要求、與國際接軌、包括固體礦產與油氣的礦產勘查會計準則。國際財務報告標準第6部分(IFRS6)——《礦產資源勘查與評價》是一部成熟的市場經濟礦產勘查財務報告標準,是各國制定礦產勘查會計準則的主要依據。如果我國有這樣一部準則,地勘單位在市場經濟體制下的運行就會得到會計制度的支持。這也是我國礦業“走出去”和“引進來”的迫切需要。當一部符合市場經濟要求的礦產勘查會計準則頒布后,地勘單位的產權將得到保護,具有了在市場上自我生存與發展能力,國家就不必再注入資金了。

總之,當前找礦突破面臨的最大難題是:有隊伍、沒有區塊、沒有錢。隊伍是現成的,但要在找礦突破過程中深化改革;沒有區塊,相信政府有決心也有能力解決;沒有錢的問題比較復雜,但可先部分解決,由政府再投入一次,之后通過制定符合市場經濟要求的礦產勘查會計準則,把政府資金轉向市場資本,得以最終解決。把找礦突破、地勘隊伍改革和會計制度改革問題捆綁在一起,以改革保找礦,以找礦促改革,定能取得找礦和改革雙豐收。這是一個挑戰,也是一次機會,如果錯過,以后這兩件事就更難辦了。(作者單位:自然資源部咨詢研究中心)

來源:中國自然資源報

晉公網安備 14010602060836號

晉公網安備 14010602060836號